La récente publication des mémoires de Paddy Amstrong (avec M.-E. Tynan, Life after Life. A Guildford four memoir, Gill Books, 2017) rappelle que le conflit nord-irlandais des quarante dernières années s’est aussi déroulé au sein même des tribunaux britanniques. Les Troubles ont connu de nombreux chapitres judiciaires, généralement très sombres. Ce fut le cas pour Patrick, dit « Paddy », Amstrong, l’un des quatre condamnés à tort pour l’attentat des pubs de Guildford survenu le 5 octobre 1974. Chris Mullin, du Guardian (10 avr. 2017), a raison d’écrire que ces mémoires sont aussi saisissants qu’une œuvre de fiction : on éprouve beaucoup de mal à y croire tant le cauchemar vécu par ces quatre jeunes se révèle bouleversant. Pourtant, tout est tragiquement vrai. Ces « quatre de Guildford », particulièrement représentatifs d’une jeunesse désœuvrée des années 1970, passeront quinze années en prison.

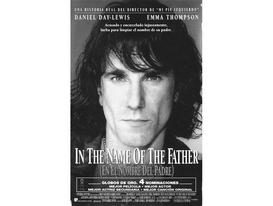

Cette lecture renvoie au souvenir d’un film majeur sur le sujet, sorti en Irlande en décembre 1993 (puis en France en 1994) et réalisé par Jim Sheridan à partir des mémoires publiés par Gerry Conlon (Proved innocent, Hamish Hamilton, 1990), lui aussi injustement accusé de l’attentat dont on sait à présent qu’il fut orchestré par l’IRA. Ce ne sera d’ailleurs pas le dernier des films sur le sujet du conflit réalisés par Sheridan. En 1997, The Boxer s’y intéresse de nouveau. L’histoire n’est pas la chronique d’une erreur judiciaire, mais la lutte avec l’IRA est encore la toile de fond. In the Name of the Father est un succès : le film obtient l’Ours d’or au Festival de Berlin et se trouve nominé pas moins de sept fois aux Oscars.

Le film de Sheridan est important. Tout d’abord, la justice anglaise y est mise en scène. C’est l’un de ses intérêts car, le plus souvent, c’est la justice américaine qui est représentée. Bien sûr, il existe des pépites : The Paradine Case (1947) d’Hitchcock ou encore Witness for the Prosecution (1957) de Billy Wilder. Mais la figuration cinématographique des tribunaux britanniques est un peu moins fréquente. Surtout, le film illustre parfaitement le titre de cette chronique, quoique de manière légèrement détournée. Ce n’est pas le cinéma qui est à la barre ici, c’est la justice. Et précisément, elle se trouve à la barre du cinéma. Ainsi est-on à même, avec le film de Sheridan, de pouvoir porter un regard sur cette affaire et sur « ces années volées », pour reprendre l’expression de Paul Hill, un autre de la bande (P. Hill, avec. R. Bennett, Stolen years. Before and after Guilford, Doubleday, 1990). L’affaire – et donc la trame du film – est désormais connue. Le 5 octobre 1974, au Horse and Groom et au Seven Stars, deux bombes posées par l’IRA explosent, tuant 5 personnes et occasionnant des dizaines de blessés. En Angleterre, la tension et la peur sont à leur comble. Il faut des coupables, et vite. À cette époque, Gerry Conlon, originaire de Belfast, est à Londres avec l’un de ses amis Paul Hill. Leur quotidien est celui de menus larcins, d’une vie dans un squat notamment avec Paddy Amstrong et Carole Richardson. Ils n’ont pas plus de 25 ans ; Carole tout juste 18. Ils n’avaient pas vraiment le profil de ceux qui étaient à l’origine du drame de Guildford. Pourtant, ce n’est pas ce qui empêche la police de procéder à leur arrestation dans des conditions très dures. Ils sont poussés à bout, mis sous une pression intense : voilà qu’ils avouent. Vraiment, ils ont subi, dans toute son ampleur, le rouleau compresseur d’une machinerie judiciaire qui se met en œuvre, aveugle. Ils sont tous condamnés et passeront près de quinze ans dans les prisons anglaises avant que leur libération soit ordonnée lorsque l’on se rendit compte de leur innocence et que de nombreuses fautes avaient été commises par les services de police pendant l’enquête. Celle-ci avait menti ; des documents ont été modifiés. Comme le remarque Christian Guéry, le terme d’erreur judiciaire n’est pas vraiment approprié : « il semble que ce soit volontairement que les policiers anglais, poussés par une opinion publique qui voulait que l’on trouve des coupables, ont falsifié un certain nombre de preuves pour mieux établir certaines culpabilités » (C. Guéry, Justices à l’écran, PUF, coll. « Questions judiciaires », 2007, p. 136). En 1989, lorsqu’ils furent libres, l’affaire fit très grand bruit.

Beaucoup de choses ont été écrites à propos de ce film poignant. Jim Sheridan, avec intensité, relate l’histoire de cette terrible erreur judiciaire détruisant nombre de vies. L’une des forces du film tient au fait que le récit de l’incarcération se modèle sur celui de la relation entre Gerry Conlon et son père, qui se transformera au fil des années. Pour le juriste, les deux « instants de justice », ces deux moments dans lesquels la justice anglaise se donne à voir, font preuve d’un remarquable ressort dramatique. Le premier sidère. On y voit le juge Donaldson, qui remplaça plus tard Lord Denning à la fonction de Master of the Rolls, prononcer ces mots terribles, regrettant à cet instant que la peine de mort n’existe plus (L. Seal, Capital Punishment in Twentieth-Century Britain : Audience, Justice, Memory, Routledge, 2014, p. 157). Le second rassure. Cette fois-ci, dans une atmosphère de cohue parfaitement restituée, où la tension est palpable, on perçoit une justice qui doute, une justice qui s’interroge. Bref, une justice qui fait son travail. C’est alors Lord Lane, à l’époque Lord Chief Justice (et donc le président de la division criminelle de la cour d’appel), qui prononce la libération.

Le film de Jim Sheridan a été critiqué. On a pointé parfois des incohérences sur le plan juridique, même quelques erreurs. Gareth Peirce, l’avocate de Gerry Conlon, était sollicitor et non barrister : difficile, donc, de s’exprimer directement devant la cour d’appel. D’ailleurs, contrairement à ce qu’indique le film, elle ne représentait pas le père. De surcroît, ce ne serait pas directement elle qui aurait trouvé la preuve des falsifications policières ; les renseignements seraient venus de l’accusation (v. C. Guéry, op. cit., p. 126). Mais il demeure que le film de Jim Sheridan est excellent. La prestation de Daniel Day-Lewis est impressionnante, campant avec brio le personnage de Gerry Conlon. Sheridan permet de comprendre combien cette période s’est révélée difficile dans une Angleterre aux prises avec le terrorisme, combien la société de l’époque était en perte de repères. À ce sujet, l’un des films de Ken Loach, Hidden Agenda (1990), en est une magistrale illustration. In the Name of the Father permet aussi de saisir l’influence du conflit sur l’évolution de la justice anglaise. L’on ne perçoit pas toujours, en France, combien ces événements ont été marquants de l’autre côté de la Manche et en Irlande. C’est par exemple en raison des Troubles, avec la pratique des Diplock courts, que l’idée d’un jugement sans jury, au criminel, a été envisagée. C’est aussi dans ce contexte de nombreuses erreurs judiciaires, toutes de véritables fiascos (The Birmingham Six, the Maguire Seven – ce dernier cas étant lié à celui de Gerry Conlon), qu’un organe important, le Criminal Cases Review Commission (CCRC), dont l’on a fêté les 20 ans en mars 2017, a été mis en place. En effet, les affaires précitées ont donné lieu à l’installation d’une commission chargée de réfléchir aux éventuels changements permettant une meilleure prise en compte des erreurs judiciaires. La commission a ainsi proposé la création de cet organe particulier chargé d’en référer à la cour d’appel lorsqu’il s’aperçoit d’une potentielle erreur.

Sans doute, il est des cas où une œuvre contribue directement à l’évolution des mentalités et des pratiques judiciaires. L’idée d’un droit par la fiction est une réalité (sur le droit par la littérature, v. par ex. N. Dissaux, L’analyse juridique de la littérature, LPA, 24 juill. 2014, n° 147, p. 14). Bien sûr, le film de Sheridan n’est pas directement à l’origine de la création du CCRC. Début 1994, la proposition était actée. Mais l’on peut se dire que sa diffusion, et le succès qui s’en est suivi, ont permis de se convaincre, s’il en était besoin, de la nécessité absolue de cette commission.